Le CRAPO ne fait pas qu’éditer de la bande dessinée, il lui arrive aussi d’y réfléchir. Avec des questions comme celle-ci, par exemple : et si notre média favori (non, ce n’est pas la télé) pouvait nous apprendre à opérer dans un monde de flux ?

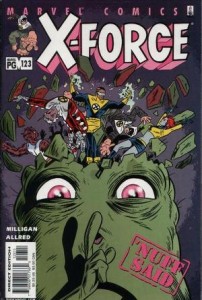

Un truc marrant, avec la bande dessinée, c’est qu’on ne sait pas vraiment où elle commence, ni où elle s’arrête. Cela tient, précisément, à l’étrange alliage qui la fonde, entre le texte et l’image. La place attribuée à l’un ou à l’autre n’est en effet jamais figée. Certaines œuvres muettes ne sont ainsi composées que d’images, et puis d’un texte rendu invisible, celui du scénario. Début 2002, Marvel Comics en fit même son mot d’ordre, en proposant aux auteurs de se la boucler pour de bon, le temps d’un épisode : ce fut l’opération ‘Nuff Said (« Assez parlé »). Profitons-en au passage pour attirer votre attention sur la série X-Force (puis X-Statix) publiée à l’époque par l’éditeur de Spider-man, avec un succès tout relatif… Ou comment les mutants finissent aliénés par la télé-réalité, avec, entre autres guest-stars, la copie mort-vivante de Lady Di (la princesse ne fut cependant jamais nommément désignée, suite aux protestations officielles de Buckingham Palace).

D’autres tentatives narratives, au contraire, vont laisser la part belle au texte. Pensons par exemple au magnifique récit d’Edmond Baudoin, Alexandrie Alexandra, dans L’Association en Égypte, ou les carnets de Joann Sfar chez le même éditeur. Dans les cas les plus extrêmes, on en vient à se demander s’il s’agit encore de bande dessinée. Curieusement, il existe certains cas où l’on répondra par l’affirmative, et d’autres non. Sans écarter la part de subjectivité, la clé de l’énigme réside peut-être dans la définition fournie par Rodolphe Töpffer, l’un des pionniers du genre qui ne s’appelait pas encore bande dessinée : « Les dessins, sans le texte, n’auraient qu’une signification obscure ; le texte, sans les dessins, ne signifierait rien. Le tout ensemble forme une sorte de roman d’autant plus original qu’il ne ressemble pas mieux à un roman qu’à autre chose. »

C’est ce lien, d’ailleurs fluctuant, qui lui confère toute sa dynamique propre. L’œil, et le cerveau dont il est le prolongement, vont effectuer des allers-retours entre ces deux éléments aussi indispensables l’un que l’autre à la compréhension du récit. Encore les modalités de cette circulation varient-elles considérablement d’un auteur à l’autre, voire au sein d’une même œuvre. Loustal, par exemple, se passe souvent de bulles, créant ainsi une distance teintée d’ironie entre l’image et le texte qui l’accompagne. Philippe Druillet, dans Salammbô, alterne les placards narratifs finement ouvragés avec des fresques monumentales qui le placent à la convergence du roman où il puise sa source et des visions hallucinées qui ont fait sa gloire. Hergé, lui, va chercher à combiner le maximum de lisibilité avec la plus haute densité d’information possible ; c’est monsieur « zéro bruit parasite ».

À l’opposé, on trouve dans de nombreux mangas une décomposition de l’action qui va générer une perception radicalement différente, comme une sorte d’effet de distorsion ou de ralenti. Ce qui explique que les lecteurs familiers des codes occidentaux aient parfois du mal à s’y repérer. Au passage, notons que le sens dans lequel s’effectue ce lien a aussi son importance. La cohorte de super-héros inventés par le tandem Stan Lee / Jack Kirby au début des années 1960 incarnait ainsi un véritable bouleversement des lois du genre, avec leurs faiblesses humaines vecteur d’identification pour le lecteur. Leurs pouvoirs se sont révélés si grands qu’ils ont même réussi à sauver Hollywood et son système de blockbusters ! Mais cette petite révolution s’est aussi accompagnée d’une remise en question des méthodes de travail : le scénariste fournissait d’abord un synopsis, à partir duquel le dessinateur réalisait ses planches, les dialogues n’étant rajoutés qu’à la toute fin. Qui sait si cette innovation n’eut pas sa part dans leur prodigieux succès ?

Pour en revenir à notre propos, hasardons ici une hypothèse, fondée sur nos modestes connaissances en matière de neurobiologie : en conduisant à décrypter simultanément le texte et l’image, la bande dessinée amène à activer en même temps différentes zones du cerveau, stimulant ainsi ses capacités combinatoires. Un de ces jours, promis, on ira consulter un spécialiste de la question afin de l’interroger plus sérieusement à ce sujet.

Pour en revenir à notre propos, hasardons ici une hypothèse, fondée sur nos modestes connaissances en matière de neurobiologie : en conduisant à décrypter simultanément le texte et l’image, la bande dessinée amène à activer en même temps différentes zones du cerveau, stimulant ainsi ses capacités combinatoires. Un de ces jours, promis, on ira consulter un spécialiste de la question afin de l’interroger plus sérieusement à ce sujet.

Quoi qu’il en soit, ce caractère combinatoire paraît indéniable. Il ne concerne d’ailleurs pas seulement le rapport entre le texte et l’image, mais étend son régime de fluctuations au sein de chacun de ceux-ci. Le texte est en effet à tout moment susceptible de retrouver son caractère graphique, renouant ainsi avec ses origines, tandis que l’image tend parfois à revêtir l’apparence de purs signes symboliques. On pense bien sûr à la figure de Tintin, classique du genre, mais aussi par exemple à la répétition de situations, de modèles narratifs (les contrats de M. De Mesmaeker chez Gaston Lagaffe) qui en viennent à former une sorte de grammaire narrative élémentaire, immédiatement identifiable.

De ce fait, texte et image s’y avèrent parfaitement interopérables. Le visage d’un personnage peut soudain s’inscrire dans un cadre d’énonciation, ou les lettres d’onomatopées se muer en créatures qui interagissent avec la représentation qu’elles étaient censées scander. C’est le règne des métamorphoses perpétuelles, un espace à n dimensions.

Il n’est donc pas étonnant que la bande dessinée dans sa forme archaïque soit apparue avec la révolution industrielle, pour revêtir peu à peu les principaux traits spécifiques de son identité actuelle dans les premières décennies du XXe siècle. Car elle est la forme narrative (ni média à proprement parler, ni art au sens classique du terme, plutôt une espèce d’hybride intermédiaire hésitant en différents états possibles) d’un monde de flux. Ni que sa seconde grande mutation, au tournant des années 1960-1970, fût concomitante des transformations qui ont marqué notre époque, notamment l’interconnection généralisée et – comme par hasard – les prémisses d’Internet.

Son cousinage originel avec le cinématographe est donc avéré. Même époque, réponse voisine (la narration séquentielle) aux mêmes transformations socio-techniques. Mais là où elle s’en distingue, c’est que le cinéma génère un flux continu, irrémédiable : le film avale le temps. Tandis que le lecteur d’une bande dessinée peut s’offrir autant de pauses et de retours en arrière qu’il le désire. En cela, elle s’apparente peut-être davantage aux nouveaux médias, dont elle partage plusieurs caractéristiques : maîtrise des flux, combinaison d’éléments disparates…

Cette question de la convergence entre bande dessinée et nouveaux médias fera l’objet d’un prochain chapitre ! D’ici là le CRAPO tentera d’appliquer dans la pratique (et dans la faible mesure de ses moyens limités) les conclusions des hypothèses énoncées ci-avant !

En attendant voici quelques liens intéressants au cas où vous souhaiteriez prolonger votre réflexion sur le sujet :

• La thèse (ô combien stimulante) de JC Menu sur le caractère mutagène de la bande dessinée

– Le compte rendu de sa présentation

• Une autre thèse passionnante sur la question (publication intégrale en ligne)

• La somme (incontournable) de Will Eisner sur ce même sujet